新闻

2025-05-23

看展丨鄂与噩,到底该用哪个字?

5月18日,成都博物馆“大备盛德——青铜时代的曾国和鄂国”预展开启,来自湖北随州羊子山的鄂国青铜器率先登场,惊艳观众。

其中,“鄂(噩)侯四器”尤为瞩目,其上铭刻的“噩侯”二字,实证二千余年前当地存在过一个古老的诸侯国——鄂国。

究竟是“噩”还是“鄂”?

“鄂国”从何而来、又经历了怎样的发展变迁?

和如今的湖北有何渊源?

古之荆楚大地,今之湖北为何最终以“鄂”为简称?

跟随展览,翻阅铭文里的春秋,展开“鄂”被岁月折叠的往事。

黄帝十二姓——商代三公之一

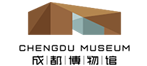

金文之“噩”字

“鄂”字在甲骨文、金文中写作“噩”

鄂,在商代就已出现。在甲骨文、金文中多写作“噩”,传世文献中多作“鄂”。

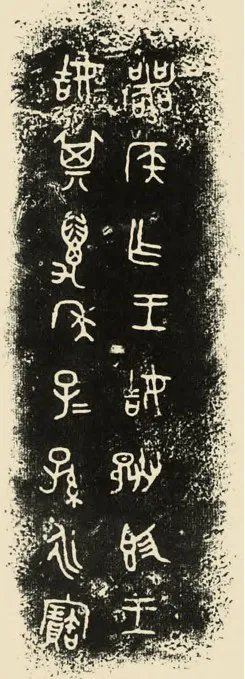

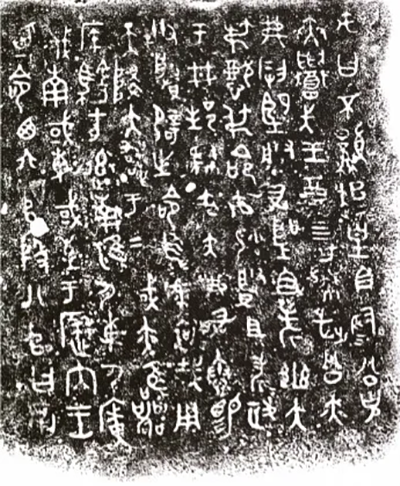

噩侯簋铭文拓片

西周

台北故宫博物院藏

台北故宫博物院藏有一件噩侯簋,铭文为“噩侯乍王姞媵簋”,为噩侯嫁女于周天子所作陪嫁器物,铭文表明噩国族姓为“姞”。

根据《国语·晋语四》记载“凡黄帝之子,二十五宗,其得姓者十四人为十二姓。姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依是也。”

姞为黄帝十二姓之一,在商代已经封侯,商周时期形成了后世沿用的“九侯三公”制度,鄂侯便曾出任纣王“三公”之一,与西伯侯(周文王姬昌)并列,声名显赫。

后来,纣王滥杀九侯,鄂侯因进谏遭诛,其国史遂湮没于典籍之外。

兽面纹方座簋

西周早期

随州市博物馆藏

本次展览中,羊子山墓地出土的兽面纹方座簋底部悬铜铃,形制特点与流行于山西、陕西等北方地区的带铃青铜器相近,体现了鄂国与黄河以北地区的文化交流。

周朝南土重臣——随州之鄂

西周早期的鄂国虽未见于传世史料记载,但随州安居羊子山墓地的考古发掘成果,以及传世噩侯青铜器的铭文记载,为后人勾勒出这一时期鄂国的风华。

鄂侯涡纹鼎

西周早期

随州市博物馆藏

鄂仲方鼎

西周早期

随州市博物馆藏

鄂侯罍

西周早期

随州市博物馆藏

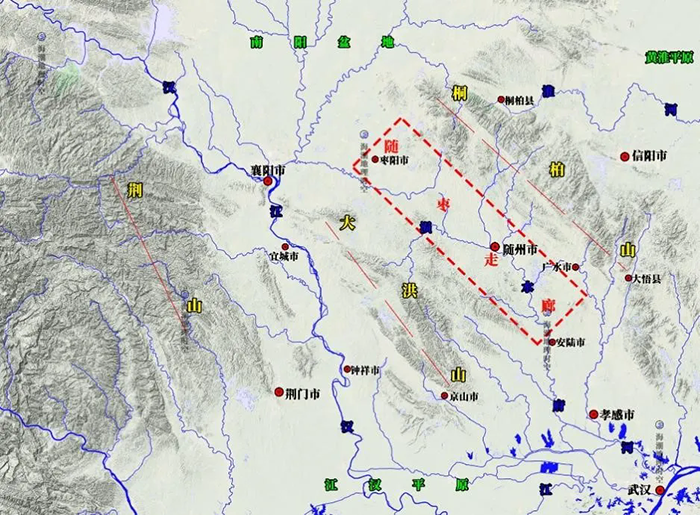

周初,鄂国随周灭商有功而得封,由北地南迁至汉水东岸的随枣走廊(今湖北随州至枣阳间)。此走廊夹于大洪山与桐柏山之间,汉江最大的支流涢水,经此汇入江汉平原,是“金道锡行”的铜矿运输命脉,掌控江汉资源的战略要冲,可见鄂国身负镇守南土之重任。

随枣走廊示意图

然而,西周晚期政局剧变。鄂侯驭方勾结淮夷、东夷联合举兵叛周,侵吞周朝疆土,引起周天子震怒,下令大军伐鄂,甚至颁发了“扑伐噩侯驭方,勿遗寿幼”的严命。一位叫禹的部将在此战中一举攻下鄂都,俘获了鄂侯驭方,剿灭鄂国,并将这场战事完整记载于禹鼎。

直至1942年,随着禹鼎在陕西岐山任家村的出土,后人得知了西周时期鄂国的结局。

鄂国倾覆于王师铁骑,其国族遗民又去往何方?

禹鼎及铭文拓本

西周晚期

中国国家博物馆藏

(非本次展品)

禹鼎铭文拓本

迁徙与设县——鄂之地名

2012—2014年,南阳市文物考古研究所在宛城区新店乡夏饷铺村发掘了西周晚期至春秋早期的墓葬80余座,出土铜器上有“噩侯”“噩侯夫人”“噩”等铭文。

这些器物极有可能属于一路北迁的鄂国遗民,他们居于今河南南阳一带,虽处于周王朝控制下,但“鄂”之族称与地缘标识得以保留,成为楚文化扩张前南阳盆地的重要方国。

战国时期,诸侯纷争,南阳鄂国先被楚人所灭,之后在秦、齐、韩、魏国于垂沙攻打楚国后,再次东迁至今鄂州一带。此后,“鄂”成为江汉地区郡县、行省等建置的称谓。秦分设东、西鄂县;隋唐设鄂州,治所江夏(今武汉武昌);元代设鄂州行省,武昌成为长江中游的政治中心;明清时期,“鄂”逐渐成为省级行政区的代称。清雍正年间,“鄂省”之称首见于官方奏折,至清中后期成为湖北简称的普遍表述。

今日湖北

图片来源网络

商周鄂国消亡于诸侯争霸,而“鄂”作为地名跨越三千年,以鲜明历史坐标,成为江汉大地极具穿透力的文化密码。当我们在“大备盛德”特展中凝视那古朴的铭文时,也可以从“鄂”的千年流变中,窥见文明演进中的细节。