新闻

2025-07-04

看展 | 技艺:青铜铸造的精工巧思

“冶石为器,千炉齐设”

——晋·曹毗《咏冶赋》

此句词赋无疑是对我国古代金属冶铸工艺盛况的批注,自新石器时代晚期以来,中国金属铸造工艺逐渐发展,其中青铜器制造技艺也日趋成熟。

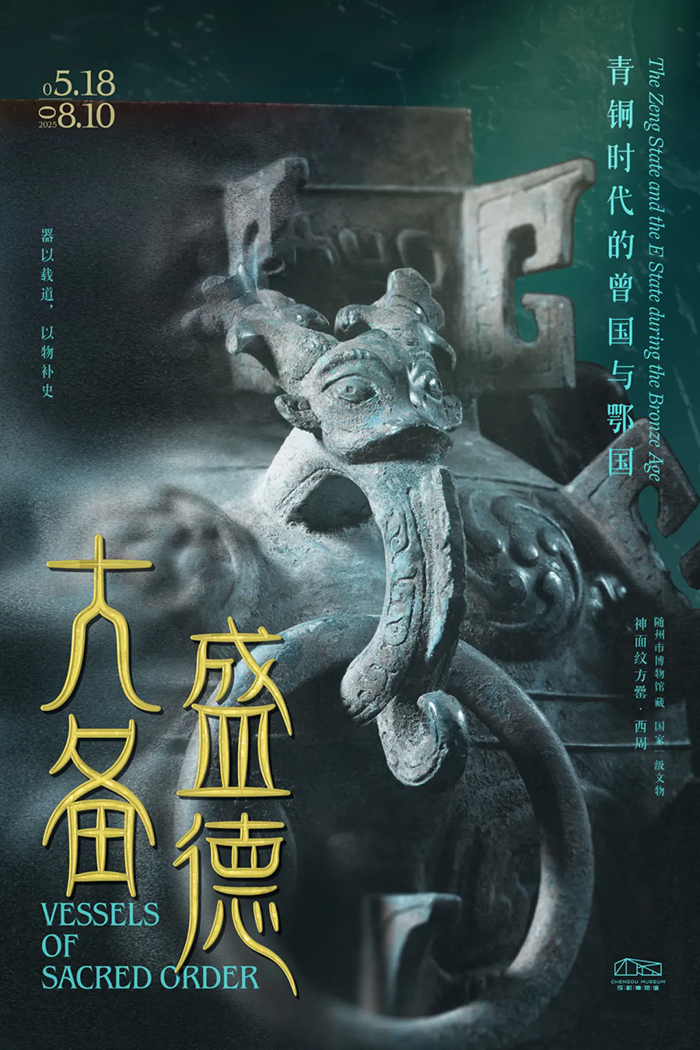

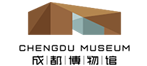

青铜器制作流程示意图

铸造青铜器,先使用陶泥制“模”,即塑造器物原型以及其上的纹饰,再用湿润细泥按压于器物表面并拍打使其外形得以呈现,制作“范”,模与范结合起来,便实现了对青铜器的精确定型。

铸造简单的器物,如刀、镞是用单面范,复杂点的用上下两块范合在一起浇铸,而制作爵和鼎一类容器,就需要制成多块范,并要制作内模,再由范块与型芯组合成型腔,最后往型腔倾注青铜液,冷却凝固而后成型。这便是我国传统的青铜器铸造技术——范铸法。

范铸法中,又可分为混铸和分铸。西周早期多采用一体成型的混铸,即单次浇铸完成器物整体成型,更能呈现器物的完整性与流畅的美感。后期也有部分采用了分铸,即将器物的不同部分分别铸造后连接在一起,能够制作更加精美复杂的器物。如本次展出的叶家山M27出土的的铜罍,就采用了分铸法,其肩部的兽头便是分开铸造,再采用焊接技术连接,结合处有细微痕迹。

铜罍

西周早期

叶家山M27:2

随州市博物馆藏

从出土青铜器可以发现,不少精美的青铜礼器往往采用了多种铸造方式,借以形成更丰富的纹样装饰和更多层级与变化的纹样造型。以文峰塔M33墓地出土的青铜盘为例,铜盘以范铸的方式完成了主体和内壁花纹的铸造,两侧造型繁复华丽的镂空双耳则以失蜡法铸成,其后与器足粘接到盘体之上,充分展现了古代青铜铸造技艺与巧思的作品。在各部分陶范制作时,工匠将各种镂空造型和富丽纹饰小心地雕刻于陶制模范之上,样式不同、深浅各异,当铜液冷却定型之时,参差镂空的艺术品最终呈现于世人眼前。

![]()

战国

文峰塔 M33:30

随州市博物馆藏

镶嵌异石华彩也是青铜器中常见的方式。这项技术始于夏商,春秋中期以后,开始流行错金银、嵌异色金属和玉石琉璃等技术,到战国时更是走向兴盛。该工艺是在铸造好的青铜器表面,据事先留出的纹样空间嵌入其他材料,如金银、红铜、绿松石等,再将表面磨错平整。青铜与不同色彩的宝石对比强烈,呈现出更为流光溢彩华丽贵重的美感。

铜鑑缶(嵌绿松石)

战国

文峰塔 M18:11

随州市博物馆藏

铜提链壶(错金、嵌绿松石)

战国

文峰塔 M18:1

随州市博物馆藏

曾国与楚国往来密切,受其文化浸润影响,文峰塔M18墓发掘出土的铜鑑缶、铜提链壶等青铜器,以切割工整的金银、绿松石点缀于纹饰之间,构成规律而绮丽的几何纹饰,是战国时期制器工匠们精益求精、巧夺造化的造物精神实证。

铜、锡等金属在数千年前,被塑造成礼乐文明的庄重模样,而这些凝聚着古代工技与审美的青铜器,为中华文明长卷钤印上雄浑厚重的青铜印记。