新闻

2025-09-03

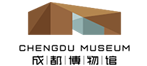

新展开幕|烽火岁月,守护传奇!“岁月记忆:国宝西迁与高校入川”特展启幕

烽火岁月,筚路蓝缕

山河无恙,赓续文脉

点击观看视频

9月3日,“岁月记忆:国宝西迁与高校入川”特展在成都博物馆拉开序幕。

展览以全民族抗战时期重要历史事件中的国宝南迁、高校内迁四川及文化名人汇聚巴蜀坚持抗战为切入点,以档案、图片、文物结合影像资料的形式,勾勒呈现四川人民与全国人民一道守护中华文化的生动点滴,以及在中国共产党领导下,发动人民群众接纳内迁同胞、开展抗日救国运动、凝聚民众精神等的生动事迹。

此次展览将持续至11月30日,诚邀观众朋友们走进展厅,循着历史的足迹,见证烽火岁月里,巴山蜀水间,全国同胞共同守护中华文化的动人篇章。

国宝西迁

一场世界文物保护史上的奇迹

九一八事变后,为了避免国宝被掠夺,故宫博物院联合北平各文化机构撤离珍贵文物。“人在,文物在”,近两万箱珍宝穿越硝烟,跋涉万里,寄寓川渝十载,并于1947年东归南京。这是世界文物史上规模最大、历时最久、行程最长的迁徙保护行动,逾百万件珍贵文物行经十数省,历经南迁、西迁、东归,无一遗失,创造了世界文物保护史上的奇迹。

此章节展示了国宝南下西迁、栖身巴蜀两部分部分内容。第一部分结合地图及多媒体生动再现了国宝迁徙的坎坷线路,以及南下西迁过程中的动人故事,包括文物数量、途径点、存放点,当时为保护文物各部门之间协调的公函等;第二部分结合迁徙文物的实物与虚拟展示,讲述国宝与随行人员栖身巴蜀安居岷峨、播扬徙途的经过。

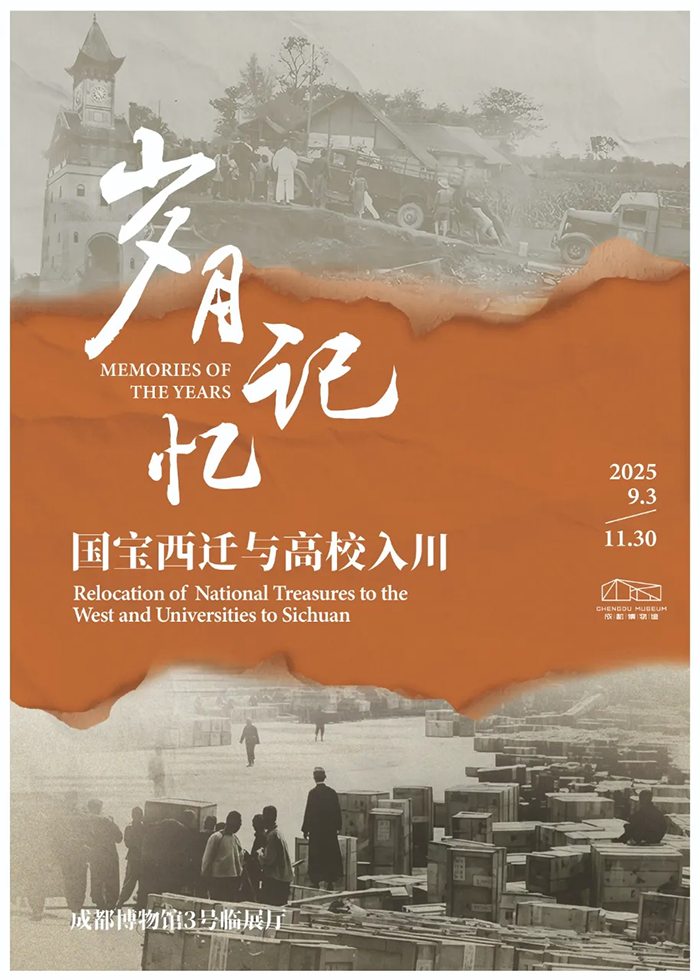

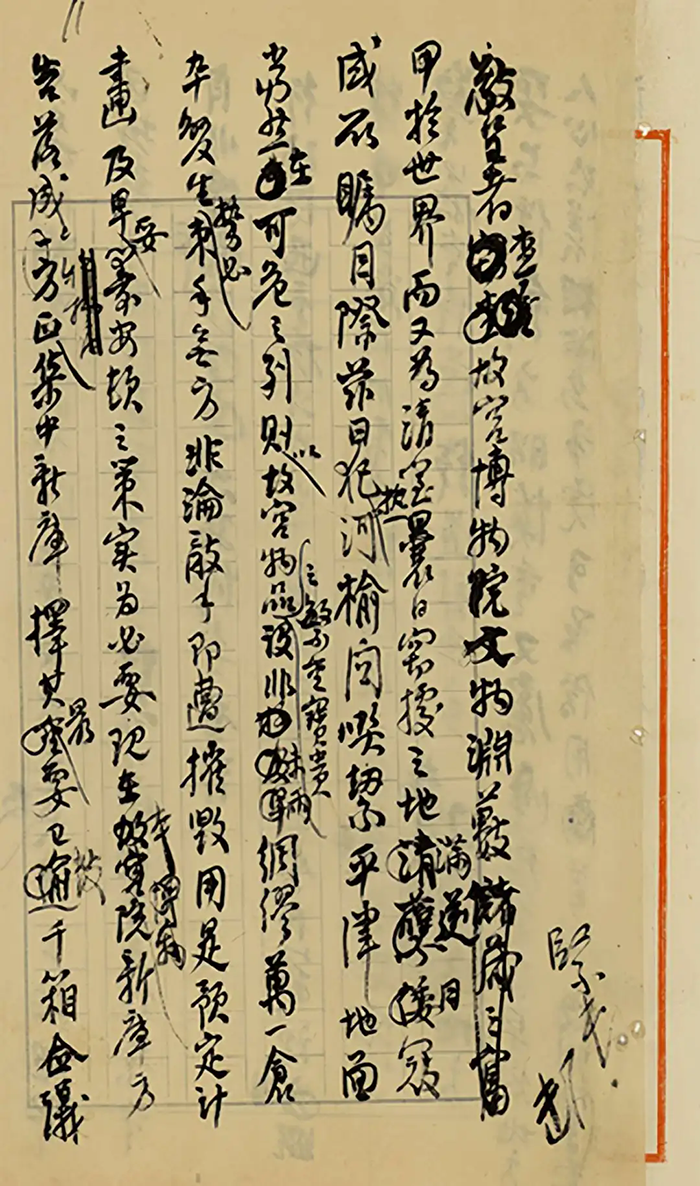

1938年故宫博物院致省会警察局请派警守护文物的函

北路文物西迁路上-汉中至成都

自1933年2月开始,这批文物先是南迁上海,复转南京,后因1937年淞沪会战爆发,又紧急分南、中、北三条路线西迁至巴蜀。其中北路、中路共计运输文物近17000箱,先大部暂存成都、重庆两地,后分别转存至峨眉及乐山安谷,南路转运文物80箱,先存于贵州安顺华严洞,后转迁巴县。

点击查看视频:国宝迁徙全图

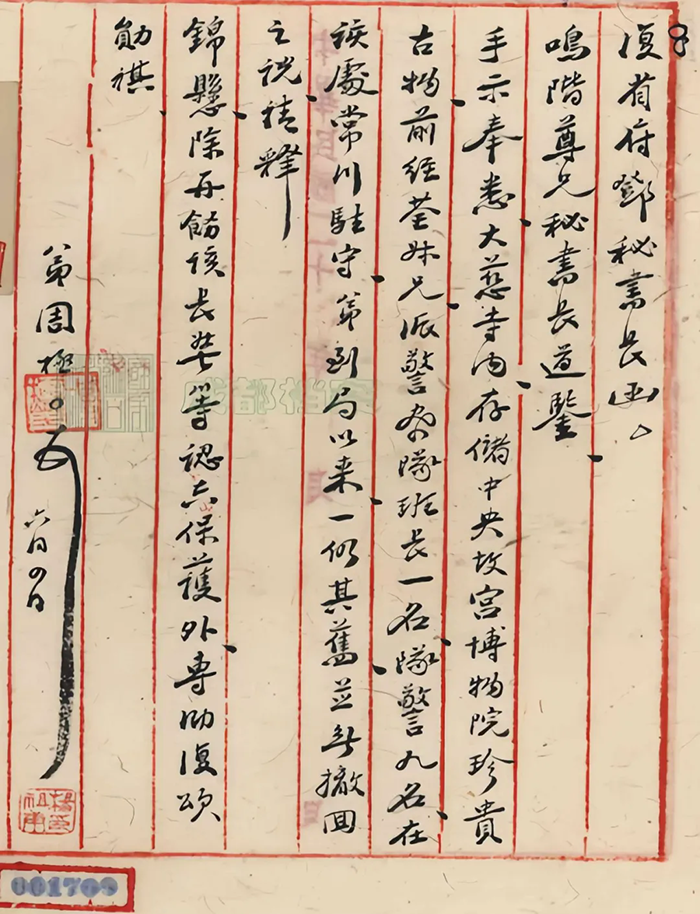

跟随国宝的迁徙之路,不仅能看到“1932年易培基为故宫文物南迁一事呈送国民政府机关要员的密函底稿”“1933年2月故宫文物装箱起运”“周极莹送邓汉祥回复派军驻守大慈寺以保护文物安全的函”等文物迁徙过程中的珍贵档案、图片及文物资料,还能在风雨兼程中,见证守护文物的文博人、护送国宝的警卫部队与巴蜀人民相互扶持所结下的深厚情谊。

故宫博物院院长易培基呈行政院南迁文(底稿)

(1932年)

故宫南迁-1933年装箱准备启运

周极莹送邓汉祥回复派军驻守大慈寺以保护文物安全的函(成都市档案馆藏)

学府入川

众志成城,铸就文化摇篮

七七事变后,战火蔓延到华北、华东、华中的广大国土,各地高校和文化、科研机构被迫内迁。1937年至1945年间,全国高校逾半数先后迁入四川办学,其中包括国立中央大学、交通大学、武汉大学、东北大学、山东大学、复旦大学、同济大学以及金陵大学、燕京大学、齐鲁大学、光华大学、金陵女子文理学院等著名学府。

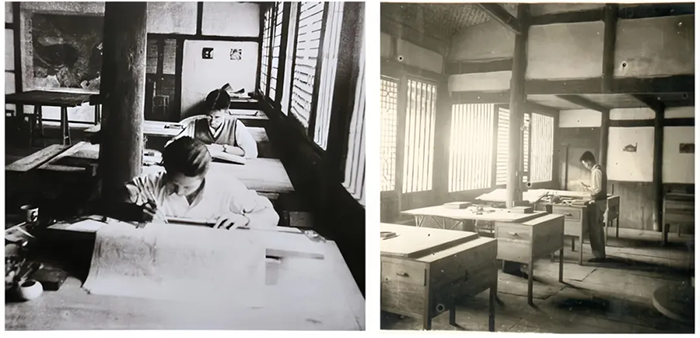

纵使战火连绵,我国的高等教育、科研进度及文化传承却未曾间断。其中,华西坝、沙坪坝、夏坝、宜宾李庄等地学术文化氛围名噪一时,位于成都地区的华西坝汇聚了齐鲁大学、金陵大学、金陵女子文理学院以及燕京大学四所高校,与本地的华西协合大学联合办学,时称华西坝“五大学”。

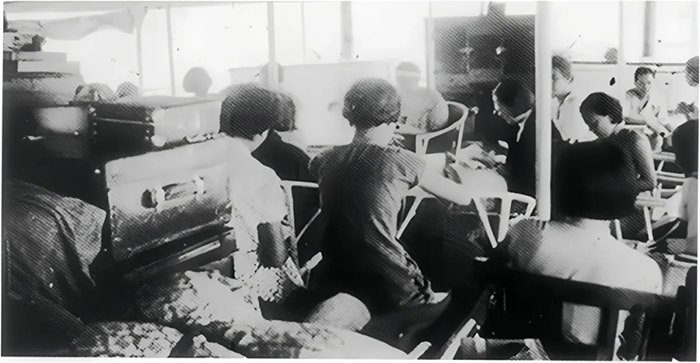

金陵女子大学西迁途中,师生们在长江轮船甲板上刻苦学习的情形

华西坝金陵大学新修临时校舍

伴随着学府西迁,约九成以上的学术精英、文化名流、艺术大家亦迁居西南讲学授业,既有如马寅初、侯外庐、陈寅恪、钱穆等学术名家,竺可桢、茅以升、李四光、王家楫等科技巨擘,也有如郭沫若、柳亚子、黄炎培、沈钧儒等文化名流。

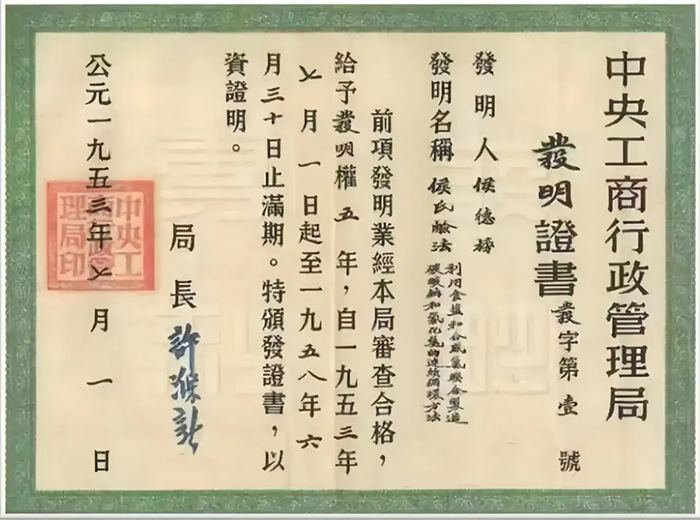

他们在战乱中秉持爱国热忱,坚守中华文明薪火,各领域的研究纷纷开花结果:常隆庆发现了攀枝花磁铁矿、方文培出版《峨眉植物图志》将四川植物分类学研究推向国际水平,童第周发表有关无尾两栖类及金鱼卵子的重要研究,侯德榜发明了“侯氏制碱法”,柯召等数论专家极大推动了四川数学发展,董作宾著成了堪称殷商史研究里程碑的《殷历谱》,营造学社完成了漫长的川康古建筑调查……

1953年7月1日,中央工商行政管理局将新中国第一号发明证书颁发给侯德榜的“侯氏碱法”,证书现藏于天津渤化永利化工股份有限公司档案室。

营造学社在李庄

与此同时,迁徙至西南各地的青年学子中不仅培育出投笔从戎、为国捐躯的青年英杰,还有在艰苦的环境中刻苦钻研、矢志以技术兴国的栋梁之材,他们之中涌现出100多位中国科学院、工程院院士,其中包括朱光亚、邓稼先等6位两弹一星元勋,黄旭华、袁隆平等共和国勋章、国家最高科技奖获得者。

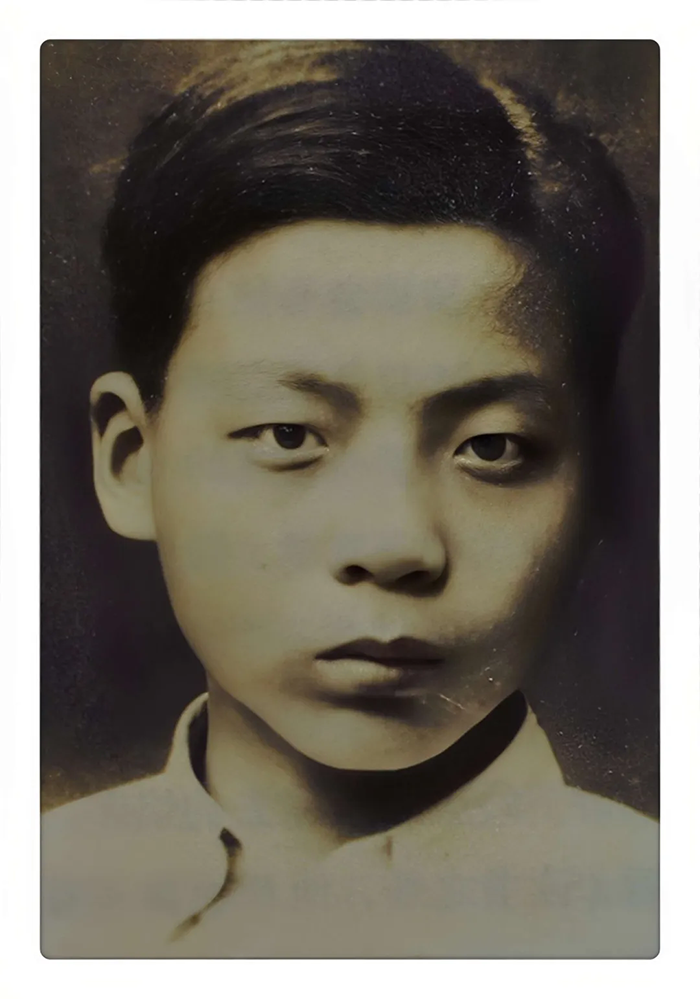

邓稼先·1941年摄于四川江津国立第九中学

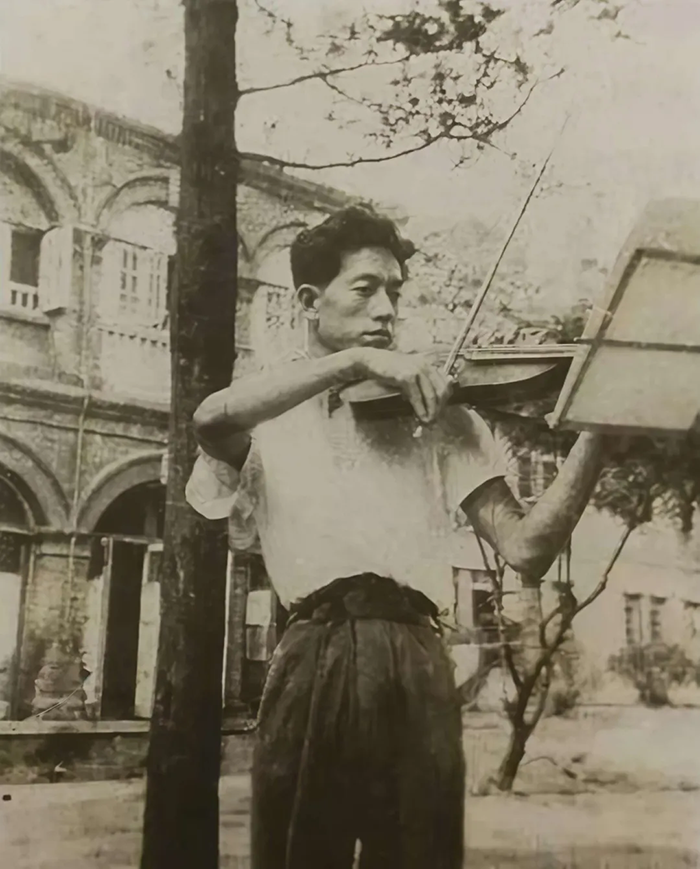

青年时期的黄旭华

高校和学者在内迁期间,也带动了巴蜀教育体系的完善,及至抗战胜利,内迁高校虽大多复员离川,其文化传播与治学传统却深深滋养了这片土地,孕育出众多知名学府和人才。而在这段休戚与共的岁月中,巴蜀人民提供的不仅是校舍庙宇,更与西迁学府、文化志士共同护卫起一方人文荟萃的文化中心。

赓续传承

烽火淬炼,启时代新章

这是一场关乎文明存续的壮阔之举,更是一段川渝人民倾力守护文脉的深情往事。

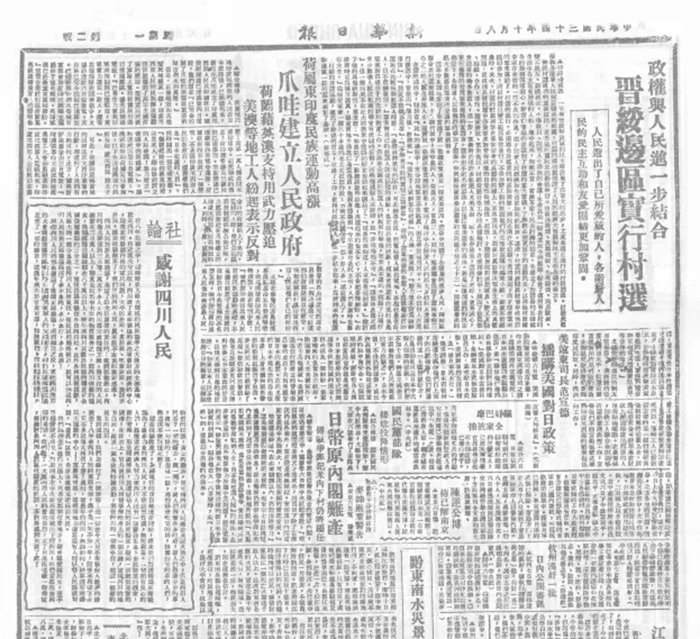

抗战胜利后,《新华日报》在1945年10月8日发表《社论:感谢四川人民》:“我们想到四川人民,真不能不由衷的表示感激。”全民族抗战时期,地处大后方,四川接纳了最大规模的内迁机构、企业、高等学校、社会团体以及难民。抗战胜利后,迁川机构与文物虽重返故土,但与四川人民的羁绊早已融入祖国山河。

社论:感谢四川人民·新华日报1945-10-82

作为城市博物馆,成都博物馆铭记历史,将中华民族勠力同心守护历史文脉、传承文化薪火的动人篇章以立体的方式呈现,邀您见证烽火岁月里文脉的艰难庚续,共赴新时代文化传承的新程。