新闻

2025-10-11

成博人丨当女性上下求索,文化表达将如何触发灵魂共振——专访成都博物馆副馆长黄晓枫

以下文章来源于在去博物馆的路上,作者丽人行

在文博领域,有着一群以专业与热忱奋力拼搏的女性,其中,成都博物馆副馆长、总策展人黄晓枫亦是如此。从青神县文庙埋下文化种子,到川大筑牢专业根基,再到考古一线十七载深耕、成都博物馆新馆八年打磨及策划 “灵蛇传奇”“百年无极” 等破圈展览,本次专访以个体叙事汇流行业发展,向各位观众呈现一位文博人的经历与感知,感受文化丰盈,并思考文明在新时代的活力延续。

——编者按

成都博物馆

少年时代与传统文化结缘,青年时代将青春风华激扬在考古文博事业,中年时代继续在博物馆文化讲述与传播中勤耕不辍。从人文小城青神县,到文化都市锦官城,成都博物馆总策展人、副馆长黄晓枫女士扎根于成都平原的千年文明,放眼于浩瀚如烟的大千世界,以卓越的专业能力反哺这方文化沃土。

在旧城改造浪潮中,她剖析地层堆积,用一件件文物赋予城市历史以真实肌理;在成都博物馆新馆建设中,她潜心钻研八年,专业而生动地展现成都的恢弘历史和立体形象;在成都博物馆持续发展中,她以开放包容的心态、统筹兼顾的能力,实现中西古今的精彩碰撞交融,策划出“灵蛇传奇”“百年无极——意大利国家现当代美术馆藏艺术大师真迹展”等破圈跨界之作。专注而努力的信念激荡出温润而坚韧的力量——那是对历史的执着探索,对文明传播的深切热忱。

《博物馆里“她”故事:文博女性百人谈》作为浙江省博物馆丽人行展览配套项目,以“15问”叩击百位文博行业女性的职业内核与生命哲思,涵盖职业挑战、幸福定义、数字化变革等深度议题。本期专访,我们将与成都博物馆副馆长黄晓枫女士深入交流,且看她如何在考古文博领域上下求索,令文化表达触及灵魂深处、实现同频共振。

在成都博物馆“花重锦官城——成都历史文化陈列”展厅与东汉陶俳优俑的对望

【嘉宾介绍】

黄晓枫女士现任成都博物馆副馆长、总策展人,并担任中国博物馆协会城市博物馆专业委员会副主任委员、中国古陶瓷学会理事、成都博物馆协会陈列专业委员会主任委员。从考古一线走向策展前沿,黄晓枫女士的职业生涯书写着一位女性文博人的专业高度与传播热忱。

黄晓枫女士学术背景深厚,在考古文博领域深耕几十余载。她毕业于四川大学历史系第一届博物馆学专业,自1992年进入成都市文物考古队工作,在考古一线深耕十七年,参与了上百处考古勘探和发掘工作,参与“成都平原及周边地区古代盐业的景观考古”人类学与考古学调查。在此期间,她攻读硕博学位,步入陶瓷考古专业方向的研究,先后主持邛窑、玉堂窑、磁峰窑、金凤窑等重要古代窑址的发掘与研究,并展开了成都平原古代瓷业生产与地域文化、城市经济发展关系的研究。在与田野相伴的岁月里,她锻炼出深厚的学术素养和独特的叙事力量,从感性的个人生活视角与宏大的历史文明视角构建起对成都城市形象的深刻理解。

依托深厚的学术基础与开放的创新思维,黄晓枫女士持续输出,策划了一系列有内涵、有温度的展览,兼具历史的厚度与表达的锐度,引发观众关注与共鸣。她自2009年参与成都博物馆新馆筹建,与团队一起,历经八年打造出大众熟悉又独具特色的成都故事空间,牵头内容策划的“花重锦官城——成都历史文化陈列·古代篇”荣获第十六届全国博物馆十大陈列精品推荐精品奖。2016年以来,黄晓枫女士主要分管成都博物馆展览业务工作,牵头、协同完成了几十余项临展特展项目的策划与实施,并参与完成十余本大型展览图录的编撰与出版,为成都博物馆成长为中国最具创新力、影响力的城市博物馆作出贡献。2019年,她领导成博团队与意大利宝格丽典藏举办了“灵蛇传奇”艺术特展,将博物馆文化讲述与时尚品牌文化表达有机结合,汇集国内外博物馆藏183件/套蛇形文化精品,为观众带来文化、艺术与时尚的深刻体验。“百年无极——意大利国家现当代美术馆藏艺术大师真迹展”进行了跨文化阐释,带给观众多元文化体验与细腻温润的幸福感,引发大量观众的精神共鸣,荣获国际级港澳台合作奖入围奖。她以宏阔的视野、缜密的思维、跨界的魄力,一次次突破圈层、引爆观展热潮,带来连接学术与公众、传统与未来的文化盛宴。

几十余载步履从容,黄晓枫女士在历史长河中守护文明根脉,于方寸展厅间构建生动叙事。如果说考古是倾听历史,那么策展便是她回应时代的和声——温润而坚定,若静水流深,却始终奔涌向前。

2024年11月在中国博物馆协会城市博物馆专业委员会、展览交流专业委员会2024联合年会“面向未来:博物馆赋能美好生活”论坛上

【访谈内容】

问题1、地域与记忆:谈谈你所生活的地区在人文、饮食、生活等方面的特点,并结合自身的一些深刻的回忆。

我的家乡青神县是一座位于岷江右岸的小城,地处号为“天府之国”的成都平原南端,靠近平羌小三峡的入口,自古富庶安宁。县志中记载,西魏恭帝元年(554年)设立青衣县,后据蜀王蚕丛在此“着青衣教民农桑,民皆神之”的传说而更名“青神”。县城小而规制整齐,除东西南北四条主要街道外,黉门街、学道街、文林街等不太宽阔的街道在城内整齐分布。我就读的小学是位于县城西南的学道街小学,始建于1912年,校址位于文庙原址之上。学校的大门大抵是文庙原来戟门所在的位置,向南而设。一条笔直的道路从校门穿过一栋改建过的老建筑,延伸到一座古老庄严、飞檐翘角的台基式建筑前面,这里就是全校老师集中办公的地方,是由文庙的大成殿改建而成的。作为办公室的大成殿门窗都作了修建调整,但入口仍然显得四门高敞,进门时要跨过一道高高的门槛,总让蹦蹦跳跳的我们慢下来。大成殿前面有一个带石围栏的平台,升旗仪式、节日文艺表演等学校重要的活动都在这里举行。崇圣殿和尊经阁都已了无痕迹,学校的北部是宽阔平整的大操场,周围种着高大的灯笼树,每年九月开始就会长出一串串黄色的花穗、再结出由淡变红的灯笼形花果。现在回想起来,校园在文庙原有的中轴式布局基础上,形成了规整的布局,教室从原本东庑、西庑的位置向北对称排列,青砖青瓦,整齐明亮。教室前面的空地是每个班级课间操、跳绳、嬉戏的场地。每一个学年结束后我们都会搬一次教室,我在读的班级从校门口右手第一间教室,逐年搬到了大成殿办公室后面对着大操场的教室。校门外名为“月儿塘”的半月形池塘,是县城知名的地标,是旧时文庙的泮池演化而成的,我记得塘内曾经种过荷花。再向南3、4百米就是县城的老城墙,残留的、高于城内街道的墙体变成了路面,城墙之外则是四季变化的农田,夏天飞过骄阳下绿色稻田的红蜻蜓、月夜此起披伏的蛙鸣、晨雾中带着甘甜气息的甘蔗林,都是印在我记忆中的小城边际。我在县城从小学读到高中,安静的生活与整饬的环境在我的心中埋下了传统文化独有的脉息。

上个世纪70年代的青神县学道街小学升旗仪式(图源自网络)

高中毕业,我考入四川大学历史系博物馆学专业,来到了成都,自此,在这座被无数诗人咏诵过的、有着数千年历史的城市开始了新的求学生涯。成都是我母亲的故乡,是妈妈出生、成长的城市,她时不时地跟我们讲到过成都的一些点滴,而我从小最明显的感受是这座有着和家乡不一样口音的城市藏着不少美食、还有许多名字很好听的建筑。彼时的成都,在我的心目中是一个距离自己的家乡100来公里的省会城市,来到四川大学之后,城市的热闹、街巷的风味、还有更为完整的古老建筑与优美园林都让我感受到浅浅的欢喜。四年的大学生活,我在府河与南河汇流后的锦江侧畔的川大校园中度过,埋头于各门考古、博物馆以及公共课程的学习中,也在周末到过称为“风景名胜”的武侯祠、文殊院、望江楼等地,约同学一起逛春熙路一侧的“服装一条街”青年路,乐此不疲地在街头巷尾吃龙抄手、担担面、三大炮、蛋烘糕,还在春天的时候到临近蜀王陵的龙泉山看漫山遍野烂漫的桃花,在初秋的季节闻着满城的桂花香等中秋的月亮一天天圆起来,成都让我在不知不觉中感受一座都市的活色生香与文脉绵长。但真正让我充分认识这座城市,是大学毕业后入职成都博物馆、就职于成都文物考古工作队。在日复一日的考古勘探、发掘中,我不断穿行在这座城市东南西北不同的区域,当时正值成都旧城改造的热潮,考古勘探工地遍布中心城区,几乎每一个勘探工地的探方、探沟中,都分布着这座城市从商周到汉晋、唐宋、明清的地层堆积,俯拾皆是各个时期的遗物残迹。渐渐地,在对这座有着三千多年历史的城市的驻足凝视中,我将书本中的“考古”变成了日常的工作与研究,也逐步将留在史书、文献中概念化、文字化的城市过往变成了可以用一件件文物去描述和呈现的城市历史。

曾经,成都因为街头巷尾的各类美味小吃、流芳千年的武侯祠与草堂、鼎沸人声的成都茶馆而闻名全国。生活在这座城市、或来到这座城市的每一个人也许都会有自己心目中的成都,而在大众普遍的认知中,成都最鲜明的形象就是一个闲适、慢节奏、生活安逸的城市。当成都博物馆新馆开始建设的时候,逾半个世纪的城市考古为城市历史文化的展示累积了大量文物实证材料,整合多学科的研究成果,从历史与文明的视角更加完整地描述4500年成都也在此时成为了可能,成都在闲适安逸之外,还有更多城市成就与历史文脉值得我们去讲述和了解。在成都博物馆新馆建设的八年中,我和同事们一道梳理各类关于成都的历史、文献、考古资料,从最初用展览文案勾勒这座城市最辉煌的成就,到最后在3200平方米的展厅、用1314件文物展示成都4500年的文明进程与城市成就,在展览叙事中构建起一个大家既熟悉又不一样“成都故事”的观展空间,让观众能在咫尺之间触及、感知一座城市的数千年。每一次在展厅之中讲述古蜀文明的神奇瑰丽、两汉天府的物阜民丰、唐宋城市的繁华迤逦、明清成都的首领西南,说“列备五都”“扬一益二”“喧然名都会”的城市胜景,都让我一次又一次为这座城市骄傲不已。于此之时,从青春飞扬的年华开始,我的工作与职业让我历经二十余载最终将成都当作故乡一样去亲近、去了解、去讲述、去热爱。

2020年在“花重锦官城——成都历史文化陈列·古代篇”展厅讲述博物馆里的城市故事

2019年8月在“天府文脉”展览现场向成都石室中学师生分享裴君碑、李君碑记载的古代成都的教育成就

问题2、时间淬炼的信念:在您的职业生涯中,有哪些信念或原则是经过时间考验仍然坚持不变的?这些信念如何帮助您克服困难?

专注与努力是完成各项工作最重要的态度,也可以说是一种信念,这种信念与专业的结合源自大学老师对我们的专业要求。88级博物馆班是四川大学第一届博物馆学专业的班级,专业课程包括了考古学、博物馆学、历史学等各门课程,最大的特点则是考古学课程相当扎实,大一开始的考古学通论,我们从旧石器时期考古一直学完了新石器、商周、秦汉、隋唐、宋元明各个时期的考古课程,其后考古教研室的老师又为我们开设了青铜、古文字、钱币、陶瓷等专题课程,以及考古绘图、照相与田野实习。除了考古专业知识的讲授,老师们提得最多的还有治学态度,讲授秦汉考古的宋治民教授就反复说过,考古研究的基本功除了要学会以专业的态度“啃”考古报告、累积田野考古材料、打好研究基础,还一定要学会治学中“坐冷板凳”,不事张扬、耐得住寂寞,养成考古研究的良好素养,培养文化研究的专注态度,并贯彻持之以恒的坚持与努力。在文博领域工作的三十多年中,无论是坚持在田野考古一线的发掘与研究,还是全力投入博物馆的每一个展览项目,对工作的专注也成为我克服各种困难的最大助力。

“海纳百川,有容乃大”是四川大学的校训,体现了学校开放包容的办学理念和追求卓越的精神内核,就我自己而言,这个校训还包含了不断进取的学习精神,不断学习与提升也是自己在职业生涯中一直保持的信念。大学毕业后我从事田野考古发掘与研究17年,其间完成了硕士研究生和博士研究生的学习,并步入陶瓷考古专业方向的研究,逐步树立起区域文化认知,构建起更加专业的知识框架和研究理念。考古和文物的研究有很强的专业性,常常有“山重水复疑无路”的困惑,也往往能在研究与突破中获得“柳暗花明又一村”的欣喜体会,不断的学习为自己文化认知、研究能力的提升提供了更好的路径与机会,也为日后在“博物馆热”的背景下实现更具特色的博物馆文化讲述与传播创造了条件。

四川大学校训“海纳百川 有容乃大”

2020年7月“映世菩提”特展策展人导览直播现场

问题3、跨文化的她桥梁:在您参与的国际文博合作中,女性身份是否为您带来了独特的视角或挑战?请分享一次因女性协作而突破文化隔阂、共护文化遗产的经历。

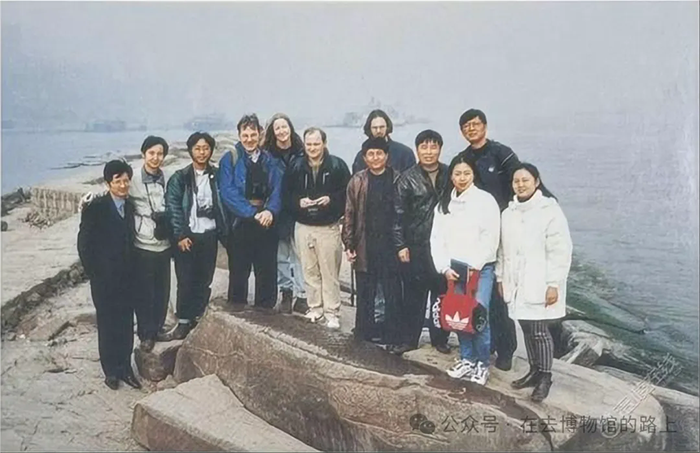

1999年,我与成都文物考古研究所的另一名同事一道加入了北京大学与美国加州大学洛杉矶分校合作开展的“成都平原及周边地区古代盐业的景观考古”人类学与考古学调查项目。我们的调查从成都平原开始,一路向东抵达峡江地区,对蒲江盐井沟、忠县㽏井河以及云阳、巫溪等地的盐泉、盐井、盐场进行踏查和资料收集整理。这是一次中美联合的考古调查项目,我因为有比较好的英文基础加入了这项工作,考察组成员还有一位女性是来自美国加州大学洛杉矶分校的博士研究生关玉琳(Gwen Bennett)。除了在北京大学李水城教授、南加州大学罗泰教授两位领队的带领下,完成测绘、记录、标本采集等工作外,与关玉琳博士之间的交流也帮助我接触到国外考古的理论,更好地理解此次盐业考古项目的研究路径与方向。我们都有考古专业背景,但学习工作经历、考古知识体系却有着很大的差别,而同为文博女性,在专业交流的同时,相互学习的心态和聊天式的反复讨论,帮助我们克服了不同文化背景的隔阂,认识中美考古研究方法论的差异,更清晰地理解了从地域、资源、交通以及古代生业的视角研究早期区域文明发展动因与状态的研究方法与思路。

1999年与加州大学洛杉矶分校罗泰(Lothar von Falkenhausen)教授、伊利亚诺大学巴盐教授在蒲江盐井沟接受当地记者的采访

1999年冬调查组成员与涪陵文管所工作人员在涪陵白鹤梁石鱼前合影

2019年4月至8月,成都博物馆与意大利宝格丽典藏共同举办了“灵蛇传奇”艺术特展,这是一场由成都博物馆与国际时尚品牌联合策展艺术特展,有趣的是,这场展览双方的主策、主设人员均为女性。作为成博总策展人,我牵头整个项目从展览主题定位、内容策划到展览实施各个环节的工作。在理解宝格丽典藏对其Serpenti系列的文化追溯与时尚与艺术表达基础上,我更希望展览能实现博物馆与时尚的对话,有效地让宝格丽既有的“蛇形艺术”概念与博物馆的文化讲述结合,形成一次全新的博物馆展览表达。而在梳理中国古代蛇文化的同时,我们非常强烈地感受到了东西方蛇文化都源自古老的自然崇拜,又在不同文化背景下、不同时期形成了人类对蛇形象的不同刻画与塑造,汇成多彩文明的生动画面,而正是对于不同地域、不同时期、不同形态的人类创造的关联、对比与阐释,构成了跨界文化阐释的基础,基于此,最终形成了“古今艺术的对比、中西文明的对话、艺术与生活美学的交融”的跨界艺术特展策展思路。

策展过程中首先需要突破的是双方对古代文物展示或现当代艺术品展览的常规思路,以能够充分关联中国与西方、古代和现代不同时代、不同材质展品的文化属性串联起展览叙事逻辑,我们抛开了陈述各类展品所具有的“蛇的造型”及其文化背景的单向思路,树立了展览是基于不同文化背景下的蛇形艺术表达的蛇崇拜与艺术流变的描述,并以形类而神异为线索反复进行古今、中西的对比讲述,以断点式的比照形成艺术展形态下的博物馆空间叙事。在项目策划过程中,中意双方反复就展览的主题策划如何实现博物馆文化讲述与时尚品牌文化表达的完美融合,展品如何突破宝格丽此前在罗马、东京、新加坡举办的“Serpentiform”国际巡展的清单列表,以及博物馆空间设计与品牌的时尚展示之间的结合与契合等进行沟通与讨论。从2018年3月开始,我们与宝格丽典藏负责人露琪亚·波斯卡尼女士带领的设计团队,以邮件、现场讨论会等形式一步一步确定了展览主题、展览内容文案、展品遴选、设计方案,在这个过程中,我感受最深的是,明确的文化表述、充分的共情能力以及敢于突破与创新的观念,为双方的沟通和展览的实施带来了极大的便利。

展览最终汇集了183件/套古代文物、现当代艺术品,不仅有自云南省博、湖北省博、内蒙古博物院、南京博物总馆等10余个省(自治区、直辖市)的16家国内博物馆的蛇文化文物精品,还有罗马国家博物馆马西莫宫、都灵皇家博物馆、意大利卡比托利欧博物馆等国际著名博物馆的蛇形文物典藏,更有法国、英国、美国、日本的基金会、美术馆、美术机构的现当代顶级蛇形艺术品,以及宝格丽最引以为傲的腕表、项链等现代时尚与工艺的经典之作,是在全国、乃至全球范围内第一个将如此广泛的中外文化蛇形精品集中呈现的艺术特展,展厅内还开创性地采用灯光秀、背景音乐与香氛系统打造富有感染力的艺术空间,将文物赏析、艺术体验、文化感知放进有调性的沉浸空间中,使展览真正突破常规、实现跨界。“灵蛇传奇”实现了展品种类与地域、文化时限、空间形态不同方面的突破,成为当年国内最受关注的展览项目之一,入馆参观人数突破了88万人次,宝格丽官方统计的网络话题讨论超过3.2亿。

策展团队与宝格丽典藏前艺术总监的交流讨论会

“灵蛇传奇”特展团队在展厅前的合影

“灵蛇传奇”第四单元空间,讲述东方灵蛇以及东西方艺术家赫利·多诺与天明屋尚的对比

问题4、幸福的定义:您心中的幸福是什么样的?有没有某个具体的时刻或经历让您特别感受到幸福?

每一个人的幸福都会因年龄、经历乃至人生寄望的不同而有差异,也会在不同阶段产生不一样的幸福体验。年幼时父母的宠爱与宽容、少年时师长的关注与支持、孩子的成长和家人的体贴,历时数年完成学业与坚持数十年而取得的成绩,这些幸福感受与很多人相似、甚至相同。而从事文博工作获得的幸福体验,则与自己的日常工作息息相关,因而更显得细密又真切,比如2016年5月31日凌晨4点和布展团队一道完成展览后,吹着临近黎明的清风回家的时候;手捧“全国十大精品陈列”的奖状和小伙伴们在颁奖现场一起合影的时候;看着博物馆的年轻人出色完成一项又一项策展、设计、导览、社教以及文创工作或活动,洋溢着青春张扬的兴奋与快乐的时候;看到一位外地观众在我们的留言薄上写下“因一个展、一座馆,爱上一座城”的时候......无数的瞬间都像大家所说的“小确幸”,常常自然而然,有时又有一点突如其来,带着满足、充满感动。

跟大家再分享一个与展览相关的幸福体验。在“百年无极——意大利国家现当代美术馆藏艺术大师真迹展”艺术特展中,成博的策展团队是有着艺术及艺术史研究背景的青年团队,从接到展览资料到开展的六个月时间里,他们夜以继日地进行资料整理、内容讨论、文案编写,甚至在灵感迸发时,策展小组直接在办公室通宵工作,他们的努力带给了观众一个全新的艺术特展,从社会背景、科技发展、东西方文化思想、艺术史论研究等多角度对展品进行跨文化阐释的博物馆艺术展览释展体系的构建,让观众能够在策展人的带领下,站在东方视角赏读、体 察西方经典艺术。该展览是成都博物馆第一个收费展,全展期无一差评。展览期间,观众以不同的方式记录了他们对“百年无极”的观展体验与感受,他们说展览给生活在成都这座城市的他们带来了独有的幸福感;参观“百年无极”,作为“艺术小白”也能在与大师面对面时,感受到非凡的艺术魅力;有的观众在展厅观展好几个小时,有的则是四刷、五刷甚至六刷展览;不少观众在自媒体平台上写下数百上千字的观展评论,其中有一位观众将一段版面辅助文字摘录下来,还写下了自己的赏读与思考。这段版面文字是我们年轻的执行策展人从西方艺术评论中精心选出的一段话,并未在展厅中的明显位置,看到这些观众评论的时候,我们无数次熬夜翻阅文献的辛苦变成了被细细感知的温暖。这个时候,我能感受到的幸福也是多层次的:幸福于我能与一群有抱负、有态度、愿意为展览全力以赴的年轻人共事,也幸福于我们的博物馆有一批醉心博物馆展览、在展览中汲取文化与艺术的力量、丰富精神与灵魂的观众,有这样的博物馆人和博物馆观众,我们的博物馆未来可期。

“百年无极”观众的推文截图

2023年5月18日在“2022年度全国博物馆十大陈列展览精品推介”终评汇报现场,“百年无极——意大利国家现当代美术馆藏艺术大师真迹展”获国际级港澳台合作奖入围奖

问题5、给年轻人的密钥:若对渴望进入文博行业的年轻人说一句话,您会传递怎样的信念?

在博物馆里研究文物、讲述文化、描绘文明、传播知识,对每一个热爱文博工作、渴望进入文博行业的年轻人而言,都是非常难得的与文化贴近、甚至被文化感召的机会。我自己很深刻的体会是,当浸润在文博工作中,醉心于刻画文明、描述文化时,文化与文明也会更充分地丰盈你的内心、塑造你的人生、或者实现殊为不易的自洽。因此,我特别希望每一位年轻的博物馆人能在工作带给你的成就时感受文博赋予你的快乐,在文化中富养自己,还希望在你们的文博生涯中能始终保有对文博不变的热忱,绽放自己独有的光华。随园主人袁枚有一首诗《苔》:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”诗意以微小求真善美,是对个性与自我价值的认可,若将苔花之小比作自己,将牡丹之盛视作浩瀚文明与多彩文化,我希望每一个文博行业的年轻人都能在文化的滋养下更加自信,表达自我、成就自我。

【结语】

积跬步以至千里,积小流以成江河。黄晓枫女士从考古一线走向策展前沿,做时间的诗人、文明的译者,一步步稳扎稳打,用扎实的专业基础一点一滴地滋养出绚烂的文博成果。当专业与情怀相遇,当坚守与创新相融,文明成为可感、可触、可共鸣的日常。她几十余载的文博求索,恰如锦江般静水流深,又涌动不息,滋养着人们的精神田地。

《博物馆里“她”故事》要寻求的答案跃然纸上:当女性持之以恒地将热忱书写在田野大地与展览空间,她们对文明的叙述掷地有声、直抵人心,激发灵魂深处的精神共鸣。

1989年大一暑期游九寨沟,那时的九寨沟还不是景区,印象最深的是在火花海看到了“三个太阳的日出”,以及踏过珍珠滩清洌而激荡的高山之水。

2019年在埃及阿布辛贝神庙

转自:在去博物馆的路上